今年度的專刊以宏觀視角,系統性地描繪「量子革命」的全貌。我們深入剖析量子科技的現在與未來,從全球產業趨勢、核心技術突破、多元創新應用,到各國政策與產業動態,提供全面性的趨勢探索。專刊不僅探討量子運算、通訊與感測的最新進展,還著眼於金融、材料、製藥、能源及智慧機器人等關鍵領域的應用潛力,並透過國際實證案例,揭示量子科技如何從實驗室走向產業實踐。

站在2025年這個量子科技從實驗室走向市場的轉捩點,我們深知這場「第二次量子革命」不僅是科學與技術的角力,更是一場涵蓋制度、人才、產業布局與國際協作的整體賽局。量子科技的未來,將屬於那些能率先建構完整且具韌性量子生態系的國家或企業,他們將掌握未來數十年科技與經濟發展的主導權。臺灣產業勢必需要運用既有優勢,聚焦利基技術與跨域應用,從全球量子競局中找到獨特的發展路徑與契機。

從科學突破走向產業革命:量子科技的時代脈絡

量子科技已成為全球下一波技術革命的重要支柱,IBM、Google等國際大廠,以及美、英、法、中、日等主要國家,均已啟動國家級量子戰略計畫。量子科技之所以在21世紀初成為焦點,正是因其突破傳統計算與物理的限制,展現出顛覆性潛能。無論在運算、通訊、感測、測量或模擬等領域,都可能徹底改寫既有技術理論。

例如,量子運算被視為破解現有密碼體系、加速新藥研發、優化物流能源運用的關鍵工具;而量子感測則有助於提升航太、醫療、國防領域的偵測精準度。這些發展脈絡顯示,量子科技已不再是「實驗室內曇花一現的創意火花」,而是一場可能全面改變數位基礎設施、經濟結構,甚至全球競合局勢的「近在眼前的革命」。

臺灣的量子科技現況:挑戰與機會並存

臺灣政府已啟動對量子科技的投入,目前正處於早期探索與基礎建構階段,未來發展將面臨幾項重要議題與挑戰。首先,研發資源的有效整合與應用場域的建構,是優化投入效益、形塑規模動能的關鍵,將有助於吸引國際夥伴參與大規模技術驗證,加速技術落地並深化國際合作。

其次,在量子硬體研發方面,臺灣產業正積極提升國際競爭力。儘管目前量子國家隊對國外供應鏈仍有一定依賴,但這也突顯出國內產業在核心技術掌握以及供應鏈自主與韌性上,仍有進一步發展的空間。此外,人才培育是推動量子科技發展的核心要素。我們需要滿足高階量子工程師與應用型人才的需求,並加強跨學科整合及提供實作機會,以彌合基礎研究與產業應用之間的落差,促進學研能量順利轉化為實質產業動能。

臺灣雖在量子科技領域起步較晚,卻蘊藏著獨特契機。我們擁有全球領先的半導體製造能力和強大的ICT產業鏈整合力,在矽基量子晶片設計、控制系統、封裝測試與演算法開發等關鍵環節具顯著優勢,為量子模組整合與混合運算架構提供獨特機會。此外,在地緣政治變局下,全球對可信賴供應鏈的需求日益高漲。臺灣憑藉既有的國際信任基礎,有望在全球量子科技產業重整中扮演策略性角色,成為關鍵節點。若能有效整合資源、吸引國際合作、培育人才並完善治理,臺灣有機會在未來十年內,成為全球量子科技應用與技術發展的重要參與者與共創夥伴,甚至邁向領先群之列。

打造量子產業生態系:四大策略構想

面對量子科技這個高不確定性、卻潛力無窮的新興領域,臺灣該如何找到自身定位並進行策略布局?本專刊彙整出「量子科技產業生態建構四大策略主軸」,期望成為跨部會、跨領域、跨世代對話與思考的起點。目標是透過全球協作,打造一個自主且值得信賴的量子科技生態體系與產業聚落,以促進臺灣發展具本土特色的核心關鍵技術、次系統與創新應用,最終成為全球量子科技產業化的關鍵賦能者。

策略一:關鍵技術研發與應用創新,驅動自主研發與商業化應用

臺灣在量子科技的發展上,應採取聚焦策略,善用在ICT與半導體產業的既有優勢,鎖定具備利基的關鍵技術領域。其中包括:量子晶片核心技術(如矽基基板、超導元件)、量子控制系統與次系統零組件(如控制電路、射頻元件、同軸線、PCB等),並透過開放驗證平台的建立,協助在地廠商進行技術驗證與產品升級,逐步建構完整的本土量子供應鏈,進而提升整體自主性與國際競爭力。

同時,我們必須融合AI與量子的能量,積極推動量子模擬與混合量子運算等「過渡型應用」,並與金融、製藥、能源、醫療、國防、氣象、通訊等產業場域緊密鏈結。透過產學研共創機制,加速早期應用與場域驗證,將量子技術導入於醫療模擬、新藥設計、金融資安與智慧材料等情境。我們將規劃未來量子應用實驗場域,開發本土量子演算法與算力平台,培養臺灣在應用層的研發與商業化能力。此舉有助於建立從技術到應用的完整創新機制,推動技術的商業化與市場化進程。

策略二:國際合作與標準參與,強化全球鏈結與市場對接力道

量子科技是場全球競賽,臺灣必須積極透過國際合作,強化全球連結與市場對接。我們應主動參與美國量子經濟發展聯盟(QED-C)、歐洲量子產業聯盟(QuIC)、日本量子技術之新產業創出協議會(Q-STAR)等國際聯盟與產業合作平台,與量子先進國家建立科研及供應鏈的戰略夥伴關係,強化產學研對接機會。從優勢互補的角度出發,臺灣可與芬蘭、荷蘭、瑞典等國進行產學合作,尤其在低溫零組件、次系統與核心模組研發領域尋求互補協作。同時,鏈結美國科技創新中心(如科羅拉多、芝加哥)及國際新創團隊,共同開發高效能、低成本的量子軟硬體,加速產品實用化腳步。

此外,臺灣亦須策略性參與國際標準制定,以提升在全球科技治理與供應鏈體系中的影響力。我們應積極投入ISO、IEEE、ETSI、ITU等國際標準組織,推動量子技術的互通性與產品國際認證。加入這些國際組織,不僅有助於掌握技術發展的最新脈動,更能提升臺灣在國際標準建構中的角色,為量子技術進入全球市場奠定穩固的商用化基礎。

策略三:量子科技治理與人才整備,建構制度規範與人力支持體系

面對量子科技的潛在風險與高度敏感性,臺灣必須建立一套完整的科技治理框架。這套框架應涵蓋風險評估機制、數據主權規範與倫理準則,並結合國家安全法、出口管制與智慧財產制度,以保護關鍵技術,確保發展方向與政策一致性。同時,我們應開放創新試驗場域,簡化投資與融資相關規範,以加速量子技術的商業化與市場形成,促使量子科技成為驅動新經濟的關鍵引擎。

在人才整備方面,臺灣需打造一套跨領域的量子人才整備體系,其範圍不應侷限於基礎研究人才的養成,而應涵蓋從高中、大學、研究所到產業的垂直與橫向設計,培養應用工程師、產業研究者等跨域專業人才。也鼓勵產官學合作開設課程、研習與實作基地,以建立具韌性的量子人才供應鏈。我們可借鏡美國白宮、國家科學基金會、產業及教育團體所推動的「國家Q-12教育夥伴計畫」,將量子科技延伸至國高中教育,建立早期興趣培養與認知機制。此外,參考英國投入10億英鎊(約398.2億新臺幣)推動的國家量子科技計畫(NQTP),透過量子技術博士培訓中心(CDT)制度並整合基礎科學研究、技能培訓與國際合作等模式,擴大技術研發、創業與商業應用端的人才基礎。

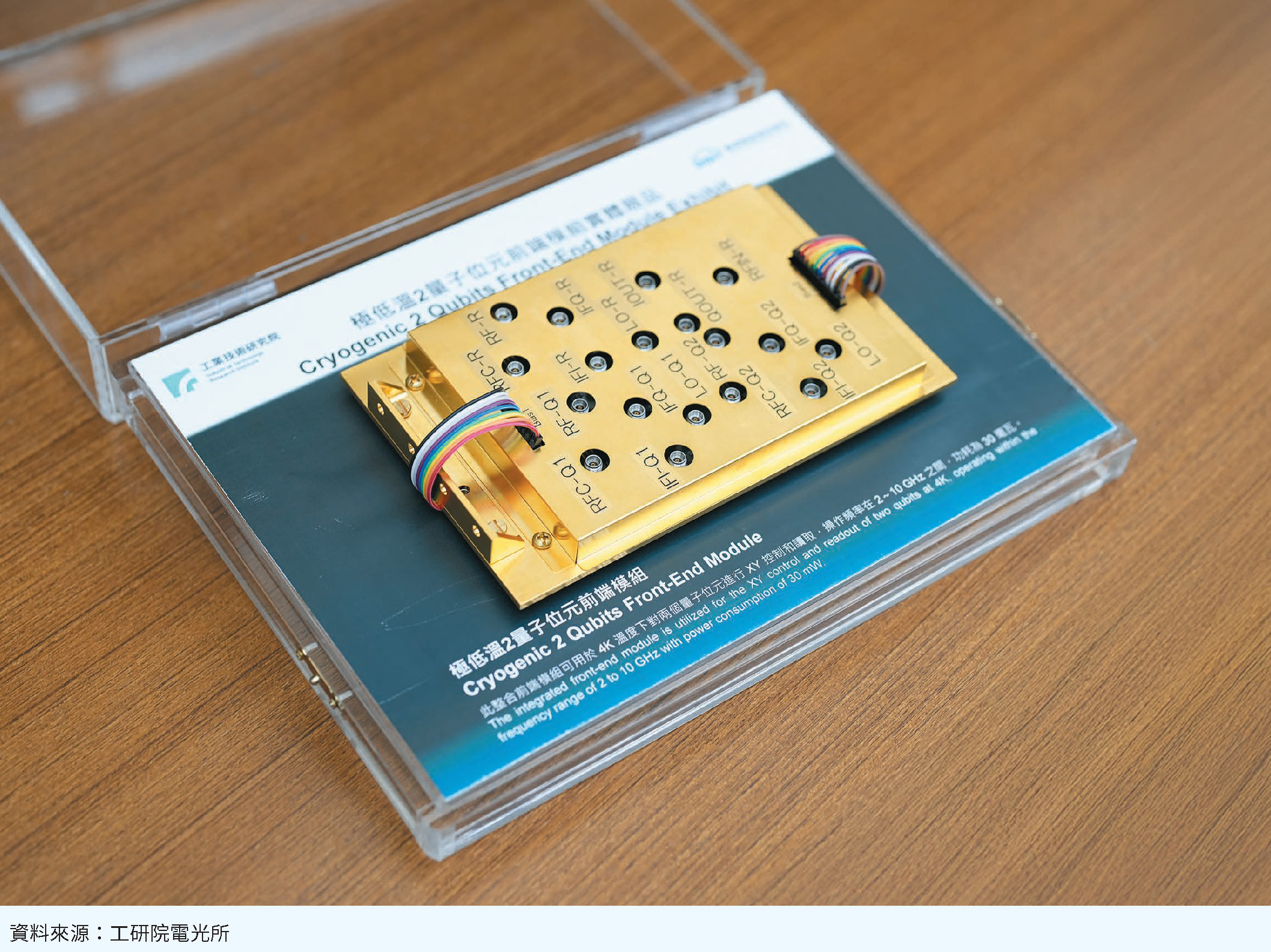

圖12、工研院極低溫2量子位元前端模組

策略四:試驗場域建構與創新創業育成,加速創新生態系成形

為加速量子科技的創新及產業生態系成形,臺灣可聚焦於兩大策略。首先是建立國家級的量子技術研發試驗場域與平台。由於量子研發需要昂貴、穩定且高技術門檻的實驗條件(如極低溫、超高真空、精密雷射等),單一機構難以獨力負擔。我們可仿效歐洲、日本等模式,由國家主導設置中長期量子共用平台,提供試驗資源共享、關鍵系統與模組驗證環境,加速技術成熟與產學接軌。此外,也可借鏡IBM在德國設立量子數據中心的模式,國內業者結合中研院、工研院等學研機構,建立超導量子位元、光量子或離子阱電腦的試驗平台,並推動次系統與模組研發中心與實驗基地,作為量子研發與測試的核心據點。

其次,臺灣應積極推動量子科技創業育成與新創投資生態系。借鑒美國Q-Next、加拿大Creative Destruction Lab等成功模式,成立量子創新加速器與轉譯中心,促進技術商品化、商業模式設計、資金媒合與國際鏈結,加快臺灣量子技術創新創業的腳步。透過國家級研發計畫與創新基金挹注,結合法人、企業與新創的投入,將能弭平從創新構想到技術驗證、市場導入的鴻溝,為量子科技的創新環境提供穩固支持。

開創嶄新紀元:擁抱長期視野,從量子科技邁向國家競爭力

量子科技的發展,不僅是科學技術的突破,更是一場涉及制度、人才與產業協作的全面性國家級戰役。它的推進需要多層次、多主體的生態系統協同演化,而非單點技術的孤立進展。

臺灣若想在全球量子科技競局中脫穎而出,並將其轉化為國家競爭力的長期支撐,必須在關鍵技術研發與應用創新、國際合作與標準參與、量子科技治理與人才整備以及試驗場域建構與創新創業育成等四大面向完整布局。

二次量子革命需要產業與各界共同投入、匯聚各領域智慧的長期戰略,絕非單靠零星計畫或個體努力就能完成。唯有凝聚共識、整合資源,我們才能真正建構屬於臺灣的量子科技新動能,迎接這場未來科技的全面挑戰,開創下一波產業的契機。