現今的人工智慧平台雖然算力發展迅速,但仍受制於處理器指令並行度與記憶體頻寬等硬體瓶頸。對於蛋白質折疊結構與方法搜索、新藥結構篩選、大型生醫資料庫分析等高度複雜問題,往往力有未逮,難以在合理時間內辨識最具潛力的參數組合。

相比之下,量子演算法可望同時分析多種變數組合,在能量狀態變化極其複雜的模型中,快速尋得最佳解決方案或具備潛力的高效可行策略,有望大幅縮短過去仰賴反覆試驗與高通量實驗的研發流程。惟目前受限於技術成熟度,仍需與AI及經典演算法混合運用,方能發揮實質效益。

量子運算重塑醫療版圖-構築未來精準療法

根據市場研究機構MarketsandMarkets資料顯示,全球量子運算於醫療保健領域的市場規模,預計將自2025年的2.7億美元,成長至2030年的13.2億美元,年複合成長率(CAGR)達37.9%,此一快速成長不僅反映技術潛力,也說明市場與政策正在聯手加速「量子醫療」生態系的成形。

量子科技正逐步從實驗室走向實際應用,可利用同時處於多種狀態的量子位元(Qubit)為基礎,具備傳統電腦無法達成的平行運算能力。量子位元間的糾纏與干涉現象,藉由建設性干涉(Constructive Interference)放大正確輸出機率、相消干涉(Destructive Interference)降低錯誤機率,使系統快速鎖定潛在解法。

根據以上特性,量子電腦可以在極短時間內同時探索眾多參數組合,被視為破解生技醫療領域「複雜性詛咒」(Curse of Dimensionality)的關鍵技術。而驅動量子科技切入醫療場域的動因,主要來自三個層面:首先,因應精準醫療之產業趨勢,促進藥物研發朝向更快速與更個人化發展。其次,COVID-19疫情突顯傳統疫苗與藥物開發流程在時間與成本效率上的限制,無法即時回應所需,加速業界對先進計算解決方案的探索。第三,隨著半導體製程進步與雲端平台的成熟,量子運算逐漸轉向服務化(Quantum-as-a-Service),進一步降低進入門檻,促使藥廠、新創與醫療機構得以導入試行。

預期未來的量子醫療將結合AI、數位生醫資料與模擬技術,形成新一代的研發及臨床試驗架構。特別是在罕病藥物開發、細胞與基因療法設計、mRNA藥物模擬,以及醫療影像分析等高度複雜的領域,量子科技有望扮演關鍵加速器角色。整體而言,量子醫療已從前瞻學術研究邁入技術轉譯階段,具備產業突破的條件與動能。

量子於藥物研發及臨床實驗之應用

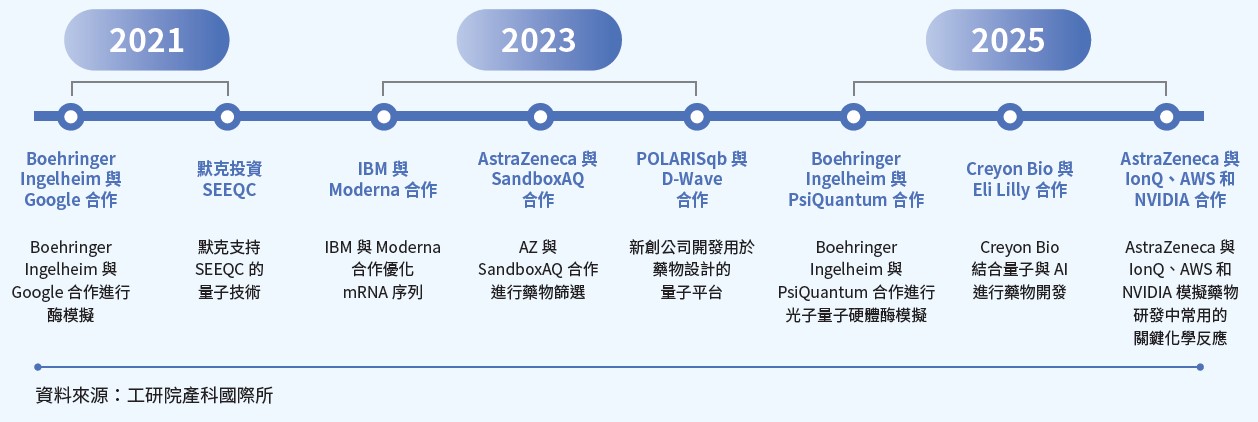

量子運算正從實驗室跨入醫療前線,默克(Merck)、阿斯特捷利康(AstraZeneca,以下簡稱AZ)及百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)等藥廠與新創團隊皆投入加速藥物研發;優化核酸藥物及疫苗開發流程則有莫德納(Moderna)等引入量子技術協作。IBM與克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)驗證量子增強臨床模型,為風險預測與虛擬對照組開啟新篇章,展現臨床數據融合量子技術帶來新型態臨床實驗可能。

情境一:加速藥物開發與疫苗設計流程

Merck透過旗下創投部門M Ventures資助量子運算硬體新創公司SEEQC,支持其數位SFQ晶片技術與低溫控制模組,為藥物模擬領域打造具規模的「量子算力生態」。在模擬應用方面,AZ與SandboxAQ(Google旗下新創公司)結盟,將AI × 量子平臺應用於分子交互與候選藥物篩選流程,正逐步建立覆蓋神經退化性疾病的研發地圖。IonQ在2025年6月宣布與AZ、AWS、NVIDIA合作結果,量子模擬藥物研發關鍵反應比現行快20倍。當前小分子藥物的研發正逐步邁向「量子運算時代」,傳統從初始活性化合物到先導化合物的開發流程,需仰賴大量試驗與迭代,既費時又昂貴,近年來透過量子啟發式模擬技術,該流程得以更高效且精準進行。

Boehringer Ingelheim於2021年與Google Quantum AI合作,以量子模擬技術建構如Cytochrome P450等關鍵代謝酶的高精度模型;2025年5月與美國新創公司PsiQuantum發表合作結果,運用光子量子硬體模擬Cytochrome P450與FeMoco(為含鐵鉬輔因子,常見於微生物固氮酶))分子的電子結構,藉以分析反應活性。目前雖在原型驗證階段,但已顯示出可提前排除無效或具毒性化合物、縮短開發時程的潛力。

除大型藥廠外,亦有新創企業積極導入此技術。英國Kuano、加拿大POLARISqb、丹麥Kvantify及美國Menten AI等公司,皆開發基於量子啟發式演算法與高效能運算的雲端藥物設計平台。用戶僅需提供蛋白質結構或活性區參數,即可快速從資料庫中篩選候選分子。以POLARISqb與專門開發商用量子電腦公司D-Wave合作為例,稱其量子退火平台能在1-3天內產出1,000至10,000個潛力分子清單,顯著縮短以往需耗費數周甚至數年的分子對接(Molecular Docking)或定量結構-活性關係(QSAR)篩選流程。惟此類平台多採混合式運算架構,仍需傳統結構預測與後處理分析支援。

此外,在RNA(核糖核酸)疫苗與核酸藥物開發中,量子技術亦展現潛力。2023年IBM與Moderna導入美國量子電腦新創公司的Qiskit Runtime平台,優化mRNA(訊息核糖核酸)序列設計,綜合考量核苷酸組成、二級結構與轉譯效率,有效加速疫苗開發週期。美國生技新創公司Creyon Bio則結合量子化學模擬、生成式AI及體外高通量平台,於研發初期即評估寡核苷酸(Oligonucleotide)的特異性、毒性與免疫原性,並於2025年獲得禮來(Eli Lilly)投資,用於多項罕病RNA藥物專案。隨著演算法與硬體進展,量子模擬技術有望從前端探索走入日常藥物開發流程。

情境二:臨床風險預測與醫療營運創新

在國際應用案例中,IBM與美國Cleveland Clinic合作的量子醫療計畫最具示範意義,為全球首例將量子電腦部署於私人臨床機構的應用場域。IBM提供量子硬體與雲端平台,Cleveland Clinic則結合其臨床資料,進行多項模型開發與驗證。核心研究聚焦於「量子增強預測模型(Quantum-Enhanced Predictive Modeling)」,以量子演算法評估未接受心血管手術患者的心血管併發症風險,預期可提升預測模型的靈敏度與特異性。

圖8、量子運算在藥物開發的應用

此外,該團隊亦探索量子模擬技術應用於藥物動力學與藥效動力學(Pharmacokinetics/ Pharmacodynamics, PK/PD)模型,用以估算酵素反應與分子交互參數,作為建立生理基礎藥物動力學模型(Physiologically Based Pharmacokinetic Model, PBPK)的基礎。該團隊也應用量子生成模型(Quantum Generative Modeling)建立虛擬安慰劑對照組,藉由臨床樣本數據進行模擬,有望降低受試者樣本需求並縮短試驗時程,特別適用於罕見疾病與重症研究。整體而言,此合作展現量子科技於臨床資料應用潛力,為醫療研發開啟新場域。

結語:建構臺灣「半導體× 生醫× 量子」在地生態系

臺灣具備IC設計、晶圓代工至系統整合之完整供應鏈,配合學研單位的超導量子電腦與量子晶片平台,逐步奠定量子醫療硬體基礎。未來結合臺灣醫療生態系與政策的沙盒試驗,推動藥物模擬、風險預測等高值應用,將可有效打造半導體× 生醫× 量子的新興生態圈。

分析一:如發展量子醫療產業,臺灣具完整群聚供應鏈優勢

臺灣在硬體領域擁有完整供應鏈,有助於量子科技在生醫領域的落地推動。中研院開發的五位元超導量子電腦已投入模擬與驗證,另有新創團隊致力於非低溫平台開發,如矽量子點與光子量子位元架構,目標是在室溫條件下穩定運作,降低部署成本。2025年6月,中研院揭牌國內首座「量子晶片製程研發平台」與「量子計算測試平台」,正式建構8吋超導量子晶片製程能力,並開放學研界共享使用。中研院與工研院、國研院半導體中心合作,開發多種新型製程,邁入量子晶片自主研發關鍵里程碑。在應用面,本土量子國家隊開發的Compal GPU Annealer仿量子啟發式演算法平台(Quantum- Inspired Computing)已於化合物模擬領域展現潛力,具備推動量子啟發式模擬CDMO平台的技術基礎。

分析二:推動量子醫療轉譯的制度整備與試驗整合

量子醫療正處於轉譯過渡期,須透過法規與醫療生態支持,加速落實於生醫應用與商業場景。全球正積極布局量子技術在醫療領域的應用,如美國IBM與Cleveland Clinic合作將量子電腦部署於臨床場域,並與FDA啟動審查機制對接。2024年4月,澳洲政府宣布投資PsiQuantum 9.4億澳元(約179.5億新臺幣),於布里斯本機場附近建設具故障容錯能力的光子量子電腦。儘管量子運算已於藥物模擬與風險預測展現潛力,實際推廣仍受三項核心挑戰限制:

- 高昂的硬體門檻:目前主流量子處理器多需極低溫冷卻,建置維護成本高,尚難導入臨床現場。

- 資料治理風險:量子平台運算涉及跨境資料交換,但國際加密與隱私標準尚未統一,存有法規風險。

- 監管制度缺口:量子模擬數據與預測模型尚未納入藥品與醫材正式審查流程,臨床應用仍存監管不確定性。

臺灣可望從三層面推動整合:一、參照國際組織建立運算結果透明性與再現性標準;二、結合「智慧醫療監理沙盒」政策,於醫學中心設置試驗場域;三、對接健保沙盒機制,將量子模擬結果納入支付評估。透過硬體(冷卻與非冷卻型平台)、演算法(模擬與學習模型)與應用面(試驗設計與給付策略)等整合,有望建構臺灣特有的量子生技醫療圈,與全球臨床價值鏈接軌。

展望未來,當量子硬體穩定性與演算法準確性持續突破,預期應用將率先落地於高複雜度、高價值場景,例如:罕病RNA療法、腫瘤個人化用藥建議、疾病術後風險預測等領域。若臺灣能在現有AI平台、電腦輔助設計工具與智慧醫療基礎上,整合量子啟發式模擬相關資源,將有機會建構「半導體× 生醫× 量子」的在地創新生態系,在全球精準醫療產業中占據關鍵地位。