量子科技被視為下世代極為重要的科技變革,對社會和經濟將造成重大影響,故吸引各國政府機構和國際私人企業大量投入研發資源。此外,因投資者對量子科技商業化巨大潛力的高度預期,亦催生多家量子新創的出現。

根據麥肯錫2024年《Quantum Technology Monitor》報告數據,全球量子新創共有367家,累計募資總額達85億美元。其中以量子運算新創的家數與募資金額最高,共261家,達67億美元;其次為量子通訊新創,共96家,達12億美元;最後為量子感測新創,共48家,達7億美元;當中有38家新創同時發展兩種以上的量子技術。

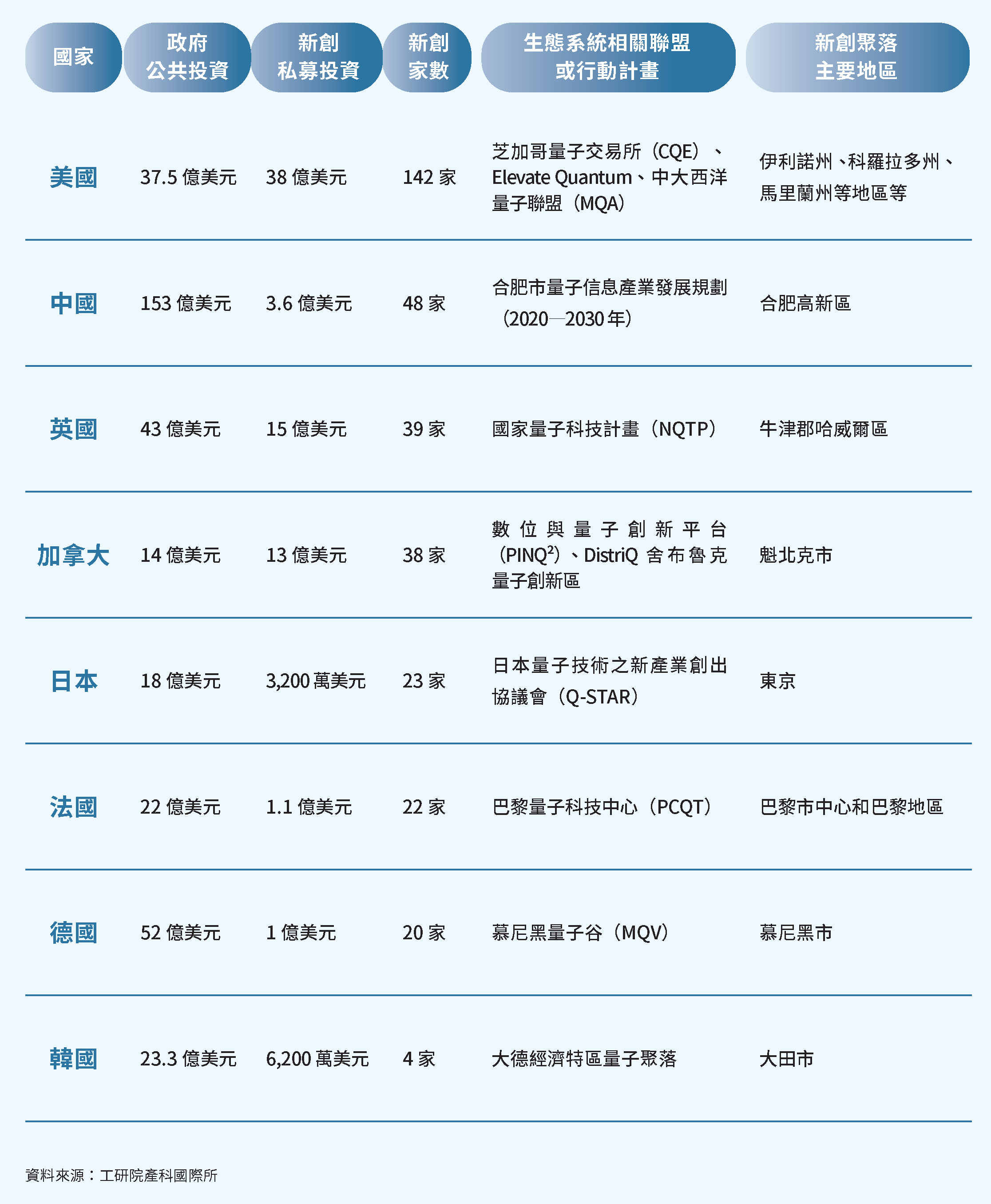

主要國家量子科技新創投資發展概況

近年受通貨膨脹和地緣政治的影響,加上生成式AI頗受投資者青睞,導致量子新創在2023年的交易規模和數量大幅下降。儘管量子新創私募投資受到壓縮,近年為加速量子科技生態系統的發展,多國政府宣布為量子科技開發提供大量額外的公共投資,並促成量子科技新創聚落的成形。

如表2所示,量子科技政府公共投資高於20億美元以上,或是新創家數高於20家以上的主要國家,包含美國、中國、英國、加拿大、日本、法國、德國與韓國等,皆透過量子科技生態系統相關聯盟或行動計畫的推動,初步建立起量子科技新創聚落,以作為量子創新動能和經濟成長的重要引擎。

表2、主要國家量子科技新創聚落

國際推動量子科技新創聚落的三大模式與投入概況

目前國際上初步發展的量子科技新創聚落,模式可分為三大類。第一類「提供深度輔導加速新創成長突破」:提供專家諮詢、媒合募資管道、商業培訓等輔導資源,加速量子新創突破瓶頸邁向新高度。第二類「開放量子設施助力新創研究發展」:開放量子科技相關的先進基礎設施,助力量子新創進行軟硬體和商業應用的研發。第三類「經營合作網絡促進新創各界交流」:經營國際或國內量子科技合作夥伴網絡,促使新創與產學研各界互助交流。針對上述三類量子科技新創聚落,以下將分別列舉兩個重要的國際相關聯盟或推動計畫進行說明。

模式一:提供深度輔導加速新創成長突破

- 美國芝加哥量子交易所

美國芝加哥量子交易所(Chicago Quantum Exchange, CQE)由芝加哥大學、阿爾貢國家實驗室、費米國立加速器實驗室、伊利諾大學香檳分校等機構聯合主辦,透過跨界合作和資金挹注推動伊利諾州-威斯康辛州-印第安納州地區量子科技生態系統的發展。由CQE主導的Duality為美國第一個量子創業加速器計畫,為量子新創提供發展所需的關鍵資源,例如五萬美元無限制性資金、創業和商業培訓、行業曝光和接觸企業領導者等。CQE透過Duality量子創業加速器計畫的支援,已有多家量子新創被邀請加入其生態系統,例如量子運算領域有EeroQ、PsiQuantum、qBraid、Quantum Research Sciences、Qolab等;量子通訊領域有Blanqet、memQ、NuCrypt、Photon Queue、Quantum Corridor、Sivananthan Labs等;量子感測領域有Dirac Labs、QuantCAD、Synthbits等;量子致能技術領域有Bluefors、Flexcompute、Great Lakes Crystal Technologies、Infleqtion、Quantopticon、staC12、Wolfram Research等。

- 中國合肥高新區量子產業聚落

中國安徽省合肥市於2020年11月發布《合肥市量子信息產業發展規劃(2020—2030年)》,規劃將合肥高新區打造成量子科技創新和產業發展的試驗場域,憑藉中國科大與國家實驗室的科研優勢,加速推動量子科技成果落地,發展量子產業生態系統。合肥市對量子新創的融資支持尤其重視,將天使和種子基金的風險容忍度分別提高至40%和50%,並創新推出「星火貸」、「科大校友創業貸」等特色金融產品,協助中小型量子科技企業快速成長。目前,合肥已聚集量子產業鏈上下游企業,包含多家量子新創參與,例如量子運算領域有本源悟空、幺正量子、瀚海量子、機數量子等;量子通訊領域有國盾量子、啟科量子、量芯科技、中電信量子等;量子感測領域有國儀電子、國盛量子等。

模式二:開放量子設施助力新創研究發展

- 美國Elevate Quantum

Elevate Quantum(EQ)是由美國科羅拉多州、新墨西哥州和懷俄明州旗下共120個專注於量子開發的組織所組成的聯盟,亦被美國商務部經濟發展管理局(EDA)指定為量子技術中心,其最重要的使命是大幅加快量子商業化的步伐。EQ在科羅拉多州西部山區城市阿瓦達(Arvada)打造Quantum Commons園區,設有開放式商業量子實驗室,提供快速原型設計和少量製造能力,並培育量子科技人才,以吸引新創、成長型企業和成熟公司進駐,藉此創造就業機會並帶動經濟發展。目前已有多家量子新創參與EQ,包括:量子運算領域的Atom Computing、Oxford Ionics、Quantinuum、Quantum Rings;量子通訊領域有Icarus Quantum、Qrypt等;量子感測領域有Mesa Quantum、Xairos等;量子致能技術領域有Infleqtion、Resillient Entanglement等。EQ預計到2030年將投入20億美元私人資本,支持量子新創公司並擴展企業規模,進一步推動區域經濟和技術發展。

- 英國國家量子科技計畫

英國國家量子科技計畫(National Quantum Technologies Programme, NQTP)由英國研究與創新局(UKRI)、工程暨物理研究委員會(EPSRC)、科學技術設施委員會(STFC)等多所機構於2014年共同啟動,旨在將英國打造為量子科技開發與商業化的全球領導者。基於NQTP計畫,國家量子運算中心(National Quantum Computing Centre, NQCC)於2024年在牛津郡哈威爾正式揭幕,開放12台最先進的量子電腦供產業界和學術界使用。該區域也逐步形成量子科技生態聚落,稱之為哈威爾量子聚落(Harwell Quantum Cluster)。UKRI還舉辦量子運算測試平台競賽,參賽者可使用NQCC的先進量子電腦進行應用程式的開發研究,吸引多家量子運算領域的新創參與,包含Aegiq、Cold Quanta UK、ORCA Computing,Oxford Ionics、Rigetti UK、Quantum Motion、QuEra Computing等。

模式三:經營合作網絡促進新創各界交流

- 日本量子技術之新產業創出協議會

日本量子技術之新產業創出協議會(Quantum STrategic industry Alliance for Revolution, Q-STAR)於2021年9月成立,成員來自新創、中小企業、大型公司、學術機構,旨在創造基於量子技術的新產業和商業機會。Q-STAR積極與其他國際量子產業聯盟交流,例如德國QUTAC、美國QED-C、歐盟QuIC、英國UKQuantum、加拿大QIC、澳洲AQA等,探討未來在量子科技商業化發展上的合作可能性。此外,Q-STAR亦強調促進對量子新創的投資,在國際重要場合提升新創成員曝光度,加速海內外商務發展。日本東京被視為全球領先科技聚落之一,而Q-STAR辦公室亦位於此地,故吸引多家量子新創選擇進駐東京,例如量子運算領域有Blocq、Jij、OptQC、Quantinuum、Quemix、QunaSys、SWL Japan、Rio369等;量子通訊領域有Nanofiber Quantum Technologies等。

- 韓國大德經濟特區量子聚落

韓國第五大城市大田市(Daejeon)於2023年4月與韓國科學技術院(Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST)等十家位於當地的量子研究組織機構,簽署「大德經濟特區量子聚落(Daedeok Quantum Cluster)」合作協議,共同促進量子科技發展、基礎設施建設、人力資源培訓和技術商業化。大田市和KAIST於2024年2月宣布與法國中性原子量子運算新創Pasqal合作,旨在將大德經濟特區量子聚落,培養成強大的韓國量子科技生態系統。隨後於2024年6月,大田市和KAIST與法國光量子運算新創Quandela簽署合作備忘錄,大田市期望結合Quandela和KAIST的優勢,創造更多在地量子創新機會,並為大田市邁向全球量子科技領先城市奠定基礎。另一方面,Quandela亦有計畫在韓國成立公司,將其量子運算技術應用於工業場域,並與當地代工業者建立合作夥伴關係。

結論:運用電子代工優勢吸引國際量子新創-強化臺灣量子科技生態系統

針對前述三大類的國際量子科技新創聚落,其發展重點分述如下:在「提供深度輔導加速新創成長突破」方面,包含設立專屬於量子領域的新創加速器、提供量子智財支援、放寬新創融資風險等措施;在「開放量子設施助力新創研究發展」方面,則有量子科技軟硬體支援、快速原型設計和少量製造、量子科技人才培訓與就業等;在「經營合作網絡促進新創各界交流」方面,發展產學研共創、新創國際曝光、加速國際商業等項目。

在主要國家積極推動量子科技新創聚落的背景下,已匯聚多種利益相關者於生態系統中緊密協作,有助於推動量子科技的價值創造,進而促進其商業化進程。隨著量子科技生態系統迅速擴張,對於結合多學科知識與產業專業技能的跨域整合需求日益增加,然而具備此協調能力的複合型量子人才極為稀缺,恐成為量子科技大規模商業化發展的挑戰。

臺灣近年積極投入量子科技發展,2021年設立「國家量子隊」串聯產官學研各方機構,亦有電子代工、半導體、光電、通訊等領域企業加入,開始建構出量子科技產業鏈,我國量子科技生態系統已初步成形,但國內量子新創參與程度仍相對有限。韓國在量子新創家數上與臺灣相近,但韓國大田市成功運用當地量子人才與代工資源優勢,吸引法國量子新創Pasqal和Quandela進駐,此作法值得臺灣借鏡。鑑於多數國際量子新創規模較小,普遍缺乏硬體開發資源,臺灣可善用自身電子代工強項,發展量子電腦周邊元件。建議可參考韓國大德經濟特區量子聚落模式,吸引具潛力的國際量子新創來臺布局,與我國代工產業建立緊密的策略夥伴關係,進一步壯大臺灣量子科技生態系統。