建構基礎法制環境 由資料、AI及監理沙盒著手

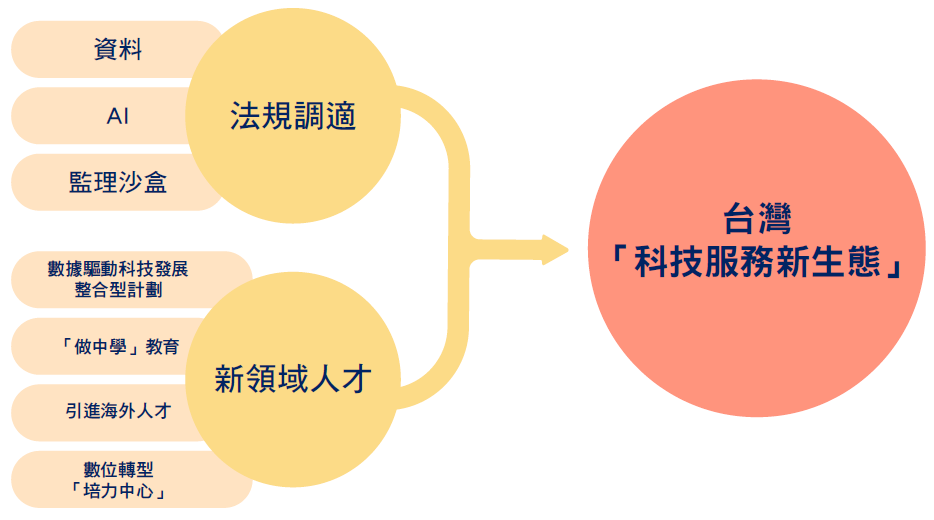

「科技服務新生態」是國內產業高值化轉型的發展機會,企業是產業創新的主題,政府則扮演有利於企業創新的環境與措施,此包括法規調適和人才政策。本篇內容將解析法制與人才政策對於新科技服務產業發展的關鍵議題,並提出政策建言。

法規是政府施政的重要工具之一,政府作為一個規制者的角色,面對「科技服務新生態」以資通訊技術為工具、大數據為燃料、跨域整合不同專業所引發的創新服務模式,在法規調適策略上,建議可優先從資料、AI及監理沙盒三領域之法規調適著手,以建構有利「科技服務新生態」發展的基礎法制環境。

大數據時代 制定法律平衡資料隱私權及 活化資料利用

對「科技服務新生態」服務提供者來說,巨量資料的分析與利用,將是其服務創新與品質提升的主要動能。然這些資料包含個人資料與非個人資料,前者因為得直接或間接識別個人,若不當蒐集、處理、利用,將對個人隱私造成侵害。因此,個人資料的利用仍必須以個人隱私保護無虞為前提,而如何平衡資料利用需求與隱私權保護兩種利益,則是法制規劃上的重點。至於非個人資料利用方面,因不涉個人隱私,法律上的限制較少,然若要擴大其利用,法制規劃的重點則在資料釋出分享之機制及誘因。因此在法規調適上,建議:

- 在個人資料利用部分,個人資料保護法為針對個人資料蒐集、處理與利用的一般性的規定,在其他法律無針對個人資料之蒐集、處理與利用有特別規定時,方適用該法。因此對於例如醫療、金融等個別應用領域資料的蒐集、處理與利用若有特殊需求者,建議仍以制定特別規範為宜。另外,為因應未來AI及其他資料驅動技術發展利用巨量資料之需求,建議尚可透過立(修)法之方式,規範由具嚴格安全防護要求的公務機關或非營利機構擔任資料中介者或協作者的角色,依需求者之特殊需求連結、彙整並處理所需的資料,而將不具個人識別性的處理結果提供需求者利用,以促進資料的合理利用並兼顧隱私之保護。

-

在非個人資料利用部分,則分政府開放資料與民間保有的非個人資料兩方面建議如下:

- 在公部門資料部分,目前政府開放資料仍以政府資訊公開法為主要法源。該法的目的主要是保障人民知的權利;而開放資料講的則是政府資料提供人民利用,兩者在本質上仍有所不同。建議制定開放政府資料專法,規範政府開放資料原則、管理、授權及人民接取、加值之權利與義務等事項,以明確化法律關係、擴大政府資料的加值與利用。

- 至於私部門資料部分,若欲推動民間企業分享如IoT等裝置由機器自動產生的非個人資料,分享機制與誘因的設計應是能否成功的關鍵。建議可透過立(修)法賦予機器自動產生非個人資料之資料庫製作人一定權利保障,使其能對未經授權的利用主張權利,藉此提升分享資料的意願,促進資料的再利用可能性。

AI由學術邁向商業 須明訂倫理指導原則

這波AI的發展,已從過往的學術研究領域快速地走向商業的研發與應用。「科技服務新生態」中,AI亦正成為各應用領域創新服務的促成技術。隨著AI承擔著越來越多原本屬於人類的決策任務,同時也引發諸多如人性尊嚴保障、演算法偏見、決策透明性、隱私保護與可責性等倫理面議題。在尚無可遵循規範的情況下,AI研發者與服務提供者亦憂心其產品或服務不慎便可能對人類社會造成傷害。因此在法規調適上,建議:

- 為鼓勵AI的創新,避免技術的發展因政府過早制定法律介入而窒息或扭曲;同時兼顧研發者與服務提供者希望能有所遵循參考依據的需求。建議可由政府出面訂定不具法律拘束力的AI研發與應用倫理指導原則,提供研發者與業者參考,使其在研發階段便可將倫理原則設計於產品或服務之中,亦可藉此產生定錨效應,為未來法律的制定凝聚共識。

- 對於攸關人民權利義務的決定,若是在完全無人為介入下僅由AI等自動化機器所做成,則建議宜於法律中明確賦予人民有選擇拒絕該決定之權利,以保障人民之權利。

優化監理沙盒制度 加速創新發展

我國於2017年與2018年分別制定《金融科技發展與創新實驗條例》與《無人載具科技創新實驗條例》,建立金融及無人載具科技二領域的監理沙盒制度,並陸續施行。對於「科技服務新生態」中提供金融與無人載具科技創新技術或服務者而言,監理沙盒制度可提供法制上暫時的安全空間,以進行實際的測試驗證,將有實質的助益。謹就實際運作面上提供以下建議,以強化監理沙盒制度的效益:

- 申請進入沙盒案件法律適用關係的認定,將會影響申請案進入沙盒實驗的必要性及主管機關審查申請案的效率。故建議主管機關可強化申請進入沙盒前的法令預審機制,提供專業窗口事前協助欲申請者釐清個案之法律適用關係,以避免行政資源浪費。

- 創新技術或服務是否能成案進入沙盒實驗,仍有賴主管機關的審查同意,然在沙盒主管機關同時也是監理機關的情形下,面對明顯與現行管制規定相違的創新技術或服務,若仍以監理管制者防弊的角度來看創新技術與服務,則可能影響審查的通過機率。此問題的解決一方面有賴主管機關以開放的心態與跨域專業知識的掌握來面對創新,另一方面則有賴申請者必須盡一切可能對實驗過程中可能生成的風險與控管提出完整合理的說明。

- 沙盒中驗證安全可行之技術或服務若要在出沙盒後能持續應用,就必須配合相關法令的修正。因此,在沙盒主管機關與目的事業主管機關相異的情形下,建議目的事業主管機關宜積極瞭解沙盒實驗中創新技術或服務的發展,並及早評估該創新與現行法衝突的解決之道,研擬修正草案,而達到真正鼓勵扶植創新之目的。

新科技服業人才 懂得整合產業領域知識是關鍵

在數位經濟時代下,人才是企業成功轉型的關鍵因素。根據世界經濟論壇(WEF)在2018出版的《The Future of Jobs Report》報告中指出,由於人類、機器和演算法之間的新分工,預計到2022年全球將產生1.33億個新形態的工作職位;此外為了適應數位時代的需求,WEF預估將有一半以上(54%)的員工在2022年時須持續學習新技術。新科技服務業是產業數位轉型朝高附加價值發展的基礎,也驅動人才與技能轉型。

新科技服務業是「以人為本」思維,掌握市場趨勢和客戶需求,企業建立或參與跨產業合作的生態系,應用科技提供創新服務和解決方案。企業導入自動化和智慧技術會取代重複性和勞力型工作,但透過「人機協作」可以強化人類發展新技能、提供彈性工作環境和決策能力,因此新科技服務業人才應具基本的數位素養(Digital Literacy),以及問題解決、團隊合作、服務導向和持續學習等軟性技能,整合垂直產業的領域知識(Domain Knowledge)提供高附加價值服務。

過去台灣累積了科技產品的製造專長人才,但傳統服務業與中小製造業者規模較小,缺乏應用科技提供創新服務的人才。根據2018年IDC與台灣IBM合作進行「台灣企業人才力」調查,在員工500人以上的100家樣本中,調查發現高達85%的企業無法因應數位轉型培訓相對應的員工技能。加上全球人才競爭日趨白熱化,台灣的新科技服務人才面臨更嚴峻的挑戰,需要政府、企業和相關機構合作解決人才轉型與技能差距。

以數據驅動科技發展整合型計劃 培養新領域人才和創業家

數位化促進數據科學和分析方法的精進,改變了原有實體產品的設計、生產和配送流程,創造了包括3D列印、區塊鏈、精準醫療等新興領域。從人才培育觀點,政府投資數據驅動科技研發的大型計畫,鼓勵學研機構打破既有領域部門的框架,建立跨領域人才在共同研究環境工作,同時促進新興領域發展,為人才創造發展的新機會。

目前許多國家推動以數據驅動的大型科研計畫,例如:美國於2011年開始的材料基因計畫(Materials Genome Initiative,MGI),運用快速發展的數據科學和人工智慧技術,以加速新材料開發,此即整合材料科學和數據科學的人才,利用經過實驗和運算所獲得的物質/材料的知識和數據,探索使用統計方法控制物質和材料功能的規則,以加速新材料的發現。類似計畫開創了材料資訊學(Material Informatics)和生物資訊(Bioinformatics)學等新領域,提供許多創業家發展新科技服務的機會,位在矽谷的Citrine Informatics即是從史丹福大學衍生的材料資訊服務公司。

產學協力 培養自主學習及團隊合作能力

在考試升學的傳統下,國內教育普遍存在考試驅動教學和競爭思維,此不利國內社會和產業發展,協同合作和解決問題的能力需奠基在教育環節。問題導向學習(Problem-based Learning,PBL)是當前培養學生自主學習和團隊精神的教育方式之一,是以真實世界的問題為核心,運用批判思考和問題解決的方法,協助學生組成跨領域小組和討論,從中培養學生主動學習和應用新知識的能力。研究機構則是做中學(Learning by Doing)培訓新科技服務人才的適當場域,在新科技服務概念發展初期,由法人研究機構整合感測、人工智慧演算法和先進通訊等軟硬體技術,作為新科技服務發展的基礎平台。基於解決客戶問題的情境下,傳統服務業或中小企業提供適當數據和支援人力,利用研究機構之技術平台發展創新服務雛形,同時促進產學研人才之間知識、經驗與技術交流,透過作中學累積國內新科技服務的人力資本。並在職場中落實跨領域合作的效果。

公共服務系統引領創新示範 吸引多元人才掌握國際商機

新科技服務產業是國內朝向高附加價值產業轉型的方向,也寄望其能成為出口的動力,政府應鼓勵國內外科技服務企業投資與引進海外人才。以色列基於國防需求所發展的資訊安全技術和人才,開發國際知名的先進民用科技產品,是國內場域應用延伸出口的實證。國內設置高速公路自動收費和機場自動通關系統,提高了政府公共服務水準,也培養本土系統整合科技服務的企業和人才,有望將此成功模式擴展至海外市場。

除了大型公共服務系統的示範效果,各級政府亦可仿效企業當前運用「駭客松(Hackthon)」活動的潮流,吸引具有發展潛力或是非傳統人才參與公共服務導入科技之創新應用。此外建議政府可透過國際合作專案派遣人才赴海外學習與實習,增進國內人才接觸國際先進技術和產業,同時了解國外企業之科技服務需求,掌握台灣科技服務業之國際市場商機。

設置數位轉型培力中心 推動員工再教育

人才與知識是中小企業投資數位轉型的障礙,政府應協助中小企業數位化諮詢服務,以及促進員工技能升級,建立數位轉型的信心。此外台灣邁入高齡化社會,將面臨勞動力不足的問題,預期員工在職時間也將拉長,政府可透過顧問諮詢、鏈結學習資源和資金補助等方式,協助中小企業推動員工再教育。

德國為了協助中小企業推動「工業4.0」,2015年經濟能源部啟動「中小企業4.0-培能中心」(Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum)計畫,以提案競賽方式,鼓勵具備專長的產學研單位,在各地區提供學習工廠、展示和測試場域,協助企業人才訓練與技能升級之課程和實作環境,同時透過專家人脈提供中小企業導入數位化流程、尋找合作夥伴等服務,陪伴中小企業度過數位轉型的挑戰,亦有助於區域產業升級。

IEKView

面對「科技服務新生態」以資通訊技術為工具、大數據為燃料、跨域整合不同專業所引發的創新服務模式,政府在法規調適策略上,建議可優先從資料、AI及監理沙盒三領域之法規調適著手,以建構有利「科技服務新生態」發展的基礎法制環境。新科技不僅改變工作方式,也驅動人才與技能轉型,新科技服務業人才應具基本的數位素養,以及問題解決、團隊合作、服務導向和持續學習等軟性技能。未來新科技服務人才發展政策,建議以數據驅動科技發展整合型計劃培養新領域人才和創業家,學校和研究機構透過創新培訓方法厚植國內發展新科技服務人力資本,延攬系統整合和多元人才促進公共服務品質開放式創新,設置數位轉型「培力中心」協助中小企業員工技能升級。